當提到「日本的商品跟服務比外國便宜」時,很多人應該會想到:「原因在於匯率」吧。但這不全然正確。

- 為何日本的商品跟服務比外國更便宜?很多人會直覺認為是匯率的關係,但美國哥倫比亞大學伊藤隆敏教授指出,這個觀念是錯誤的。

- 日本的商品和服務是否比國外更便宜,是由「國內物價」、「國外物價」、「名義匯率」決定的。

- 比較2000年、2020年2月底的美日匯率,都約是1美元等於110日圓。但20年間美國的物價漲了6成,日本的物價則幾乎沒變,這才是真正的原因。

▍作者簡介:中藤玲,早稻田大學政治經濟學部畢。2013年進入日本經濟新聞社,負責食品、電機、汽車、通訊業界及M&A、工作方式等採訪線。

當提到「日本的商品跟服務比外國便宜」時,很多人應該會想到:「原因在於匯率」吧。然而研究通膨目標的美國哥倫比亞大學伊藤隆敏(Takatoshi Ito)教授批評:「原因並不是匯率,這是錯誤的。」

日本的商品跟服務比海外價格昂貴或便宜,是由「國內物價」、「國外物價」、「名義匯率」來決定的。

接著介紹一下伊藤教授提出的概念。

假如國內物價跟國外物價各漲2%,國內比國外便宜的理由可以解釋為「日幣貶值、日圓走弱」。但是事實上,在約20年前的2000年2月底跟2020年的2月底,日圓和美金的匯率同樣為約1美金等於110日圓(注:2021年1月為103日圓左右)。

這20年來,日本的物價幾乎沒有變,平均通膨率是零。另一方面,美國的物價在20年內幾乎每年都漲2%。2020年的物價水準比2000年成長了6成。(編按:日本已經擺脫了通縮狀態,在2025年5月的通膨率甚至高於美國,這可能會逐漸改善相對購買力地位。不過,要完全扭轉20多年來累積的購買力劣勢,可能需要相當長的時間。)

因此日本人如果隔了20年再去美國,就會覺得「物價貴了5成」,相對的美國人隔了20年再去日本,就會覺得比以前便宜許多。

因此,「日本的購買力」下跌並不是因為匯率(日幣貶值)的關係。可以說是20年來通貨緊縮的緣故(注:然而若精確的比較2010年及2020年,則是有受到日幣貶值的影響)。

「日本的購買力」低落是因為日本的消費者非常排斥通膨,所以公司企業只要漲價就會賣不好。追究其原因,是出在消費者的所得沒有成長。美國的話,雖然物價漲了2%,但薪水也漲了3%。

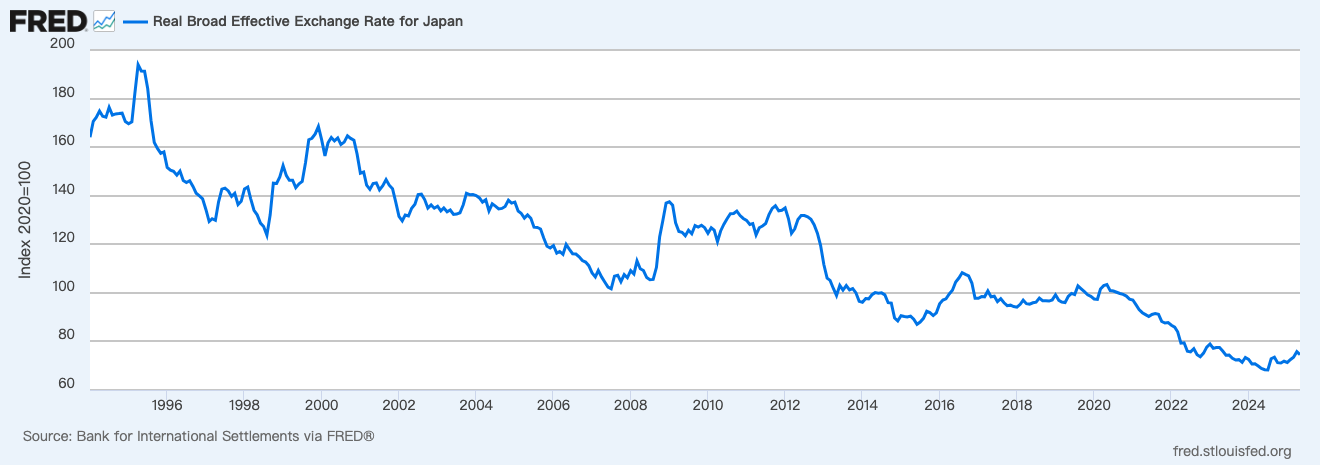

這種國內物價、國外物價、名義匯率並不是只有跟美國比較,還包含了主要貿易對象國,這種概念稱為「實質有效匯率」。「實質有效匯率」能夠正確顯示日圓這個貨幣的購買力。

來看看日圓的實質有效匯率:2020年11月的數字為高峰期1995年4月的一半以下,跟20年前(2000年11月)比減少了40%。由這些資訊就可以判斷這25年內日本的購買力少了5成,20年內少了4成。

「這種購買力的下跌,可以說是日本的淍零。」伊藤教授做出總結。

資料來源:https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3018950